高齢者を対象に、身体活動や運動に取り組むうえでの基本的な考え方、目安、具体例などを紹介しています。また、座りっぱなしの時間が長くなりすぎないよう注意することや、筋トレを週2~3日行うことを推奨しています。

※本シートは厚生労働省のホームページに掲載されています。

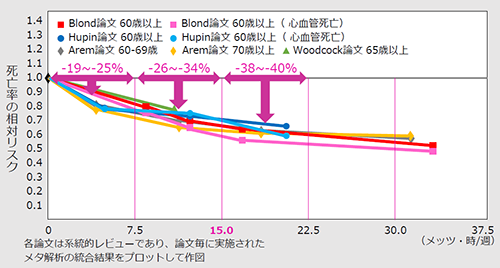

これまで米国[2]およびWHO[3]等におけるガイドラインの高齢者に関する推奨は、高齢者を含む成人全体を対象とした研究成果を基に作成されたもので、高齢者だけに特化した身体活動の健康効果に関するエビデンスの整理は充分には行われていませんでした。そこで、日本のガイドライン改訂作業にあたっては、高齢者だけを対象にした身体活動(身体活動量の単位をメッツ・時で評価)と総死亡・心血管疾患死亡の量反応関係に関するアンブレラ・レビューを行い[4]、次のことが明らかとなりました。

高齢者の身体機能のレベルは幅広いため、推奨量(週15メッツ・時)を達成することが難しい高齢者も含まれます。もし、この推奨量を満たせなくても、量反応関係からは身体活動をほとんど行わない場合と比較すると、少しの身体活動でも死亡率は低下することが示され、むしろ、日頃の身体活動が少ない者ほど、少しでも身体活動を増やすことによる死亡率の低下の程度は大きいことが明らかとなりました。よって、推奨量に満たない場合であっても、各人に見合った強度と量の身体活動を少しでも行うことが重要です。

高齢者において、強度が3メッツ以上の身体活動を週15メッツ・時以上行う高齢者は、身体活動をほとんど行わない高齢者と比べて総死亡および心血管疾患死亡のリスクが30%程度低下することが示されました。週15メッツ・時以上の身体活動とは、例えば毎日40分身体を動かす程度、歩数にして1日あたり6,000歩程度に相当します。なお、1日あたり6,000以上歩いている高齢者の割合は、2017年から2019年の「国民健康・栄養調査」3年分を統合した結果からは、男性では65~74歳で45%、75~84歳で32%、85歳以上で11%という現状でした。女性では65~74歳で38%、75~84歳で22%、85歳以上で5%とされています。

運動のみならず、生活活動を高めることでも推奨を満たすことができます。外出、社会参加、就業などは身体活動を増やすよい機会です。また、家事(例:掃除、料理、洗濯)のような3メッツに満たない軽強度の身体活動を増やすことで、自然と座位行動(座りっぱなし)の時間も減らせます。

成人の推奨量である週23メッツ・時あたりの身体活動であっても、高齢者の死亡リスクのさらなる低下が示唆されました。身体機能の非常に高い高齢者では、より多い身体活動(具体的には成人の推奨値である週23メッツ・時以上の身体活動)を目標としてもよいでしょう。これは、毎日60分身体を動かす程度、歩数にして1日あたり8,000歩程度に相当します。

身体活動をどこまで行うと、“やりすぎ”となるかは不明です。整形外科的な障害や転倒、持病の悪化などのリスクがある高齢者では、年齢や健康状態に応じた適量の見極めが重要です。

2018年の米国[2]および2020年のWHO[3]における身体活動ガイドラインで、高齢者に対して初めてmulticomponent physical activity(マルチコンポーネント身体活動)が推奨されました。「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」において奨励している多要素な運動とは、このマルチコンポーネント身体活動に相当するものであり、サーキットトレーニングのような有酸素性運動、筋力トレーニング、バランス運動などを組み合わせて実施する運動や、体操やダンス、ラジオ体操、ヨガなどの多様な動きを伴う運動が含まれます。あるいは複雑な動きが含まれる球技スポーツなども多要素な運動の一つです。

このように多要素な運動とは、筋力、バランス能力、柔軟性などの複数の体力要素を高めることができる運動を意味します。また、特に体力が低下した高齢者では、日常生活の身体活動であっても、筋肉を鍛えたり、バランスや柔軟性を強化したりすることにつながる場合が少なくありません。

高齢者では多要素な運動によって、転倒・骨折が減少し、身体機能が維持・向上します。具体的には、多要素な運動を主体とした運動プログラムにより、転倒リスクは12%~32%、転倒・骨折のリスクは15~66%の低減が認められています[3][5]。科学的根拠となるランダム化比較試験の運動プログラムの頻度は、週3日が最も多く採用されていました[3][5]。ただし、年齢や体力に応じた量や強さ、多要素な運動と健康効果の量反応関係等については、さらなるエビデンスが必要です。高齢者にとって有酸素性運動だけではなく、多様な運動を行うことが大切です。

(最終更新日:2024年03月19日)