生活習慣病とは、食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与し、それらが発症の要因となる疾患の総称です。日本人の死因の上位を占める、がんや心臓病、脳卒中は、生活習慣病に含まれます。

「生活習慣病」とは、1996年頃から使われるようになった用語です。以前は成人病といわれた、脳卒中、がん、心臓病を、生活習慣という要素に着目して捉え直した用語と位置づけられます。国際的には、これに慢性閉塞性肺疾患(COPD)を加えたNCDs(非感染性疾患)という言葉もよく使われるようになっています。

生活習慣病に関する初期の公的な文書としては、「生活習慣に着目した疾病対策の基本的方向性について(意見具申)」があります。それには次のように書かれています。

生活習慣に着目した疾病概念の導入の必要性[1]

「成人病」という概念は、医学用語ではなく、昭和30年代に、「主として、脳卒中、がん、心臓病などの40歳前後から死亡率が高くなり、しかも全死因の中でも上位を占め、40~60歳くらいの働き盛りに多い疾病」として行政的に提唱されたが、その後、加齢にともなって罹患率が高くなる疾患群という意味として国民の間に定着している。

「成人病」という概念は、加齢という現象はやむを得ないものであり、一定の年齢になった段階で早期発見・早期治療を行うことが効果的であるという認識を醸成してきており、国民の検診に対する受診行動を推進する上で大きな役割を果たしてきたことは、評価されるべきである。

一方、前述したように、成人病の発症には生活習慣が深く関与していることが明らかになっており、これを改善することにより疾病の発症・進行が予防できるという認識を国民に醸成し、行動に結びつけていくためには、新たに、生活習慣に着目した疾病概念を導入し、特に一次予防対策を強力に推進していくことが肝要である。

また、生活習慣は、小児期にその基本が身につけられるといわれており、このような疾病概念の導入により、家庭教育や学校保健教育などを通じて、小児期からの生涯を通じた健康教育が推進されることが期待できる。

さらに、疾病の罹患によるQOLの低下が予防されるとともに、ひいては、年々増大する国民医療費の効果的な使用にも資するものと考えられる。

但し、疾病の発症には、「生活習慣要因」のみならず「遺伝要因」、「外部環境要因」など個人の責任に帰することのできない複数の要因が関与していることから、「病気になったのは個人の責任」といった疾患や患者に対する差別や偏見が生まれるおそれがあるという点に配慮する必要がある。

このように、生活習慣病は個人の生活習慣だけではなく、社会の生活環境要因も関与するという観点から、「健康日本21(第2次)」では、「健康を支え、守るための社会環境の整備」という項目が加えられています。

生活習慣病の範囲や定義には、はっきりと定められたものはありませんが、健康増進法では「がん及び循環器病」、「健康日本21」では、「がん、心臓病、脳卒中、糖尿病等」と位置づけています。なお、上述の文書には次のように書かれています。

「生活習慣病」の定義、範囲及び「成人病」との関係[1]

(前略)今後、生活習慣に着目した疾病概念の導入にあたっては、「生活習慣病(life-style related diseases)」という呼称を用い、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」と定義することが適切であると考えられる。

「生活習慣病」の範囲については、以下に例示するような生活習慣と疾病との関連が明らかになっているものが含まれる。

| 食 習 慣 | インスリン非依存糖尿病、肥満、高脂血症(家族性のものを除く)、高尿酸血症、循環器病(先天性のものを除く)、大腸がん(家族性のものを除く)、歯周病等 |

|---|---|

| 運動習慣 | インスリン非依存糖尿病、肥満、高脂血症(家族性のものを除く)、高血圧症等 |

| 喫 煙 | 肺扁平上皮がん、循環器病(先天性のものを除く)、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病等 |

| 飲 酒 | アルコール性肝疾患等 |

「成人病」との関係については、「成人病」は加齢に着目した疾患群であり、生活習慣に着目した「生活習慣病」とは概念的には異なるものである。

一方、それぞれの疾病概念に含まれる疾患については、いずれも年齢あるいは生活習慣の積み重ねにより発症・進行する慢性疾患であり、また、その発症には複数の要因が大なり小なり関与するものと考えられるので、「成人病」に含まれる疾患と「生活習慣病」に含まれる疾患は重複するものが多い。

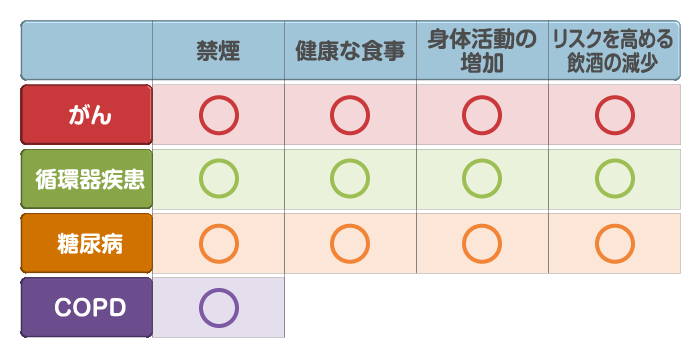

なお、世界保健機関(WHO)は似たような概念として、NCDs(Noncommunicable diseases、非感染性疾患)という用語を用いています[2]。NCDsには心臓病、脳卒中、がん、糖尿病のほか、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの慢性肺疾患が含まれます。

表. NCDs(非感染性疾患)と生活習慣との関連[3]より作成

(最終更新日:2021年11月24日)