世界では「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組条約)」に示されているように、受動喫煙の健康被害は明白なものとして、分煙ではなく全面禁煙化が進んでいます。

1990年代以降、アメリカのカリフォルニア州やニューヨーク州などでは、一般の職場はもちろんレストランやバーも全面禁煙とする動きが始まりました。そしてアイルランドで2004年に世界で初めて国全体を全面禁煙とする法律が施行され、同年のニュージーランド、その後もウルグアイ(2006年)・イギリス(2007年)・香港・トルコ(2009年)、そしてアメリカでも半数以上の州で屋内を全面禁煙とする法律が成立しています。喫煙する利用者の利便性よりも、飲食店等で働いている人を受動喫煙から保護することのほうが重要だからです。WHOのたばこ規制枠組条約で屋内全面禁煙が定められた公共空間の8施設(医療施設、学校、大学、官公庁、事業所、レストラン、バー、公共交通機関)がすべて屋内全面禁煙となっている国は、2022年時点で74カ国となり、途上国を含む世界各国に広がっています。国・州によっては、子どもが乗っている自家用車内までもが規制の対象になっています[1][2]。

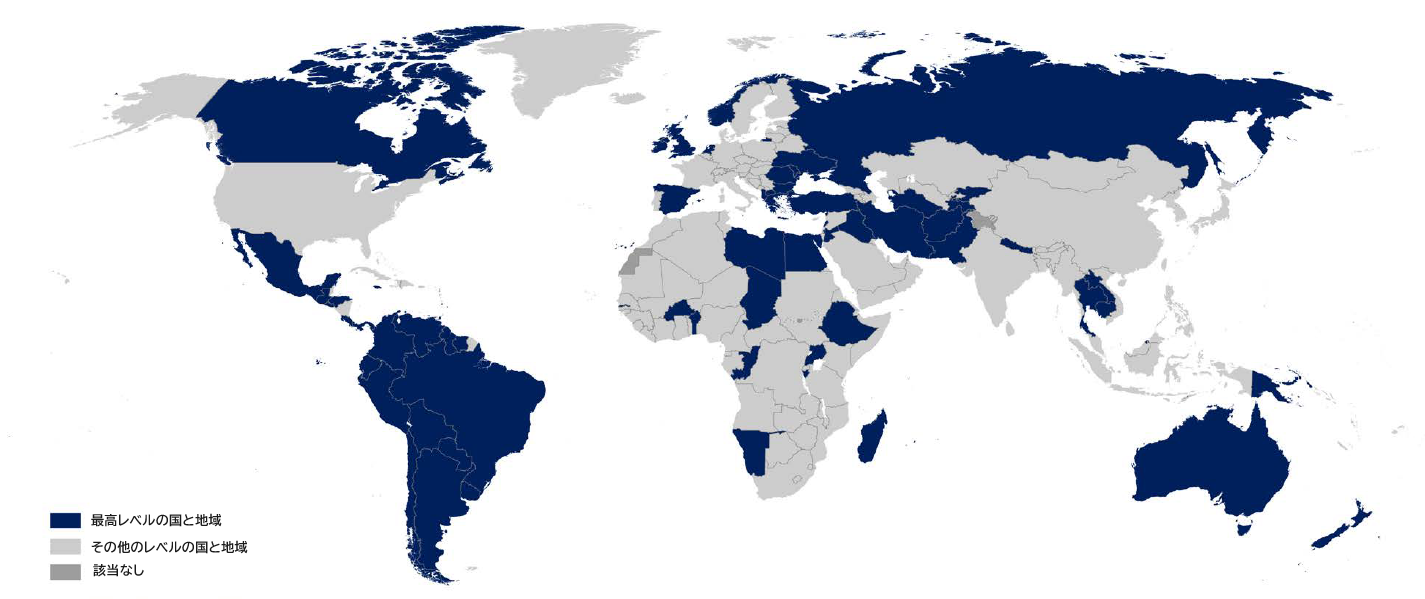

図.たばこの煙のない環境-最高レベルの国・地域 2022年時点([1] p.52より転載)

最高レベルの国・地域は、国数で約40%、人口では世界の約25%となっています。これらの国・州では、法律で公共空間での喫煙を規制しており、違反者への罰金はもちろん違反を容認した施設にも罰金と営業停止処分などの罰則が定められています。

こうした流れの背景のひとつには、やはり国際条約であるたばこ規制枠組条約の存在があります。たばこ規制枠組条約第8条2項では、「締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。」と定められています[3]。

一方で日本でも、2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、公共施設や公共交通機関は原則屋内禁煙となりましたが、残念ながら100%ではありません。たばこ規制枠組条約で屋内全面禁煙が定められた公共空間の8施設のうち、屋内全面禁煙が法律で規制できている施設は5施設(医療施設、学校、大学、官公庁、公共交通機関)にとどまり、WHOの評価は4段階評価の下から2番目となっています。

2020年に実施された厚生労働省の労働安全衛生調査では、職場で受動喫煙がある労働者の割合が、「ほとんど毎日ある」と「ときどきある」を合わせると20.6%であり、このうち職場の受動喫煙に関して「不快に感じること、体調が悪くなることがある」という回答の割合は42.7%となっていました[4]。

改正法では施行後5年で見直しが検討される規定が設けられています。たばこの煙から健康を守るため、受動喫煙を防止するための法的措置を強化し、対策の実施を促進することが求められています。

(最終更新日:2024年03月06日)