飲酒してアルコール血中濃度に応じた通常の酩酊を単純酩酊と言います。一方で血中濃度に対応しないような著しい興奮や幻覚などの精神症状を伴うような酔い方があり、異常酩酊として区別されます。一般的に酒乱と呼ばれる酔い方はこれに含まれます。

多くの人が経験しているように酔い方には個人差があります。笑い上戸・泣き上戸などの言葉で、古くより酔い方が様々であることは経験的に知られています。酔いは、アルコールが脳機能に作用することによってもたらされます。脳機能にどのように作用するかは個人差があるため、酔い方にも個人差が生じてきます。通常は体内のアルコール濃度が上昇するにつれて、爽快感のある状態⇒感情の抑制が無くなり多弁になったり大声で騒いだりする状態⇒意識朦朧となり会話が成り立たなくなる状態、といった経過を辿ることが多いのですが、なかには少量のアルコールで脱抑制が生じて多弁になる人もいますし、すぐにウトウトと眠りに落ちる人もいます。

一部に、酔っているときに「酒乱」と呼ばれる攻撃的・衝動的な状態となり、周囲を困らせる人もいます。酔っている時に衝動的な犯罪行為(酩酊犯罪)に至ってしまう人が存在し、酩酊時の犯罪に対する責任能力の問題が司法の場で争論になってきました。

米国の全国司法統計の有罪者(14,000人余り)の約6割が犯行時にアルコールか薬物を使用し、約3割はアルコール単独の使用群であったという報告があります[1]。酩酊時の犯罪は一般に暴力や性犯罪につながりやすいことが知られています。最近では、飲酒行動そのものは本人の自由意志に基づくものなので、その結果としての犯罪行為についても「原因においては自由な行為」という考えから、酩酊犯罪の責任能力に関して刑事政策的にかなり厳しい態度がとられる傾向にあります[2]。

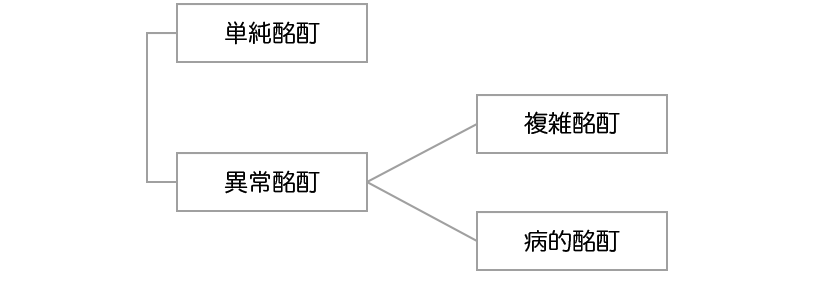

日本で使用されている代表的な酩酊分類にBinderの分類があります【図】。普通の酔っている状態から病的な酩酊状態までを3つに分けています。そこでは単純酩酊と異常酩酊に大きく二分され、異常酩酊はさらに、単純酩酊とは量的に異なる複雑酩酊と、質的に異なる病的酩酊に分類されています。このような分類は、客観的な身体的指標によって決定することができず、症候学的な観察に基づいています。

Binderの酩酊分類

アルコール血中濃度に応じた通常範囲内の反応を指します。酔っているときに異常な興奮はなく、見当識や外的な態度は比較的よく保たれています。酔いが進むと感情が不安定になり、人柄が変わるといったことは見られますが、異質な行為や症状が生じることはありません。

犯罪が生じることがあっても、酔いは誘発的な役割にすぎず、完全責任能力が認められます。

飲酒によって気分の変化が激しくなり、些細なことがきっかけで不機嫌になったり(易刺激性の亢進)、著しい興奮が出現したりします。いわゆる「酒癖が悪い」「酒乱」と呼ばれる状態です。持続時間はかなり長く、一時的に鎮まっても興奮が再燃して持続的な経過を辿ることがあります。平常時では抑えられている脳機能の衝動性や未熟性が、アルコールによって表出されたと考えられます。重大な情動犯罪や突発的な自殺につながることもしばしばあります。

酩酊時の記憶は断片的であることが多いですが、基本的な状況把握能力(見当識)は保持されていることが多く、限定刑事責任能力が認められます。

意識障害があり、単純酩酊や複雑酩酊とは質的に異なる状態像を呈します。幻覚が生じることや見当識が失われることがあり、周囲の状況を認識することはほとんど不可能になっています。周囲から見ると理解不可能な言動を繰り返し、幻覚・妄想や状況の根本的な誤認から重大な犯罪に及ぶこともあります。飲酒中に突然、周囲からは理解不可能な激しい興奮や粗暴な行動を起こし、本人は翌日にそのことを覚えていない(健忘状態)のが特徴です。

病的酩酊は飲酒量がそれほど大量でなくても起こることも特徴です。刑事責任は原則的には無能力が認定されます。

異常酩酊の基盤や誘引としては、遺伝的な素因・アルコール依存症・脳挫傷や脳梗塞などの脳器質性障害・極度の疲労や衰弱状態などが考えられています。異常酩酊は繰り返すことが多く、事故や事件に繋がる危険性が高いため、断酒を始めることが必要とされます。

(最終更新日:2021年10月19日)