多量飲酒者やプレアルコホリックの酒量を減らす方法についてまとめました。減らすためには、まず問題の評価を行い、適切な目標を立てて、行動に移していきます。一人で行う方法もありますが、できれば専門家と相談して行うことをお勧めします。その場合には短時間のカウンセリングが有効です。

一般に「節度ある適度な飲酒」レベルの人は、酒量を減らす必要はないでしょう。酒量を減らす対象となるのは、多量飲酒者やプレアルコホリックです。このような人がどのような問題を持っているかについては、「アルコール関連問題の分類」の項目を参照ください。もちろんアルコール依存症も治療の対象ですが、これについては「アルコール依存症への対応」の項で詳細に記載しています。

酒量を減らすためには、まずその方のアルコール関連問題のレベルが明らかにならなければなりません。そしてそのレベルに合った目標を立てて、その目標に向けて具体的な行動を起こします。しかし自分だけで取り組むのは大変ですから、専門家に指導または治療してもらうことをお勧めします。

多量飲酒者やプレアルコホリックの改善目標は基本的に減酒です。しかし引き起こしている問題の種類によっては、断酒の必要な場合があります。例えば飲酒すると暴力的になり、社会的問題を引き起こす場合などがこれに当たります。従って達成されるべき目標は、様々な状況を踏まえて、個々に決められなくてはなりません。また曖昧な目標より具体的な目標にすべきです。例えば達成されるべき1日または1週間のドリンク数を決めたり、飲酒日数を決めたりすることです。

多量飲酒レベルか依存症まで達しているかの評価は重要です。なぜならこれにより飲酒に関する達成目標が大きく異なるからです。評価は「アルコール関連問題の分類」や後述するスクリーニングテストによってもある程度可能ですが、専門家と相談することをお勧めします。

まず飲酒日数・飲酒量・多量飲酒日数などを確認しましょう。飲酒量についてはドリンク数で評価すると減酒する際に目標が立てやすくなります。ドリンク数については、「飲酒量の単位」の項を参照ください。次にアルコール関連問題の評価を行います。飲酒にまつわるどのような問題を持っているか、健康問題と社会問題に分けて評価しましょう。最後に依存症まで至っているかの評価については、かなり難しいので専門家と相談する必要があります。しかし依存症の診断基準やスクリーニングテストはある程度参考になるでしょう。

まず質問紙によるスクリーニングテストがあります。代表的なものには日本で作成された「久里浜式アルコール症スクリーニングテスト(KAST)」や世界保健機関が主導して作成したAUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Testがあります。KASTは最近改定され、男性用・女性用からなる「新久里浜式アルコール症スクリーニングテスト(KAST-M/KAST-F)」が現在使われています。

一方で血液検査(生化学検査)も参考になります。様々な検査方法が提唱されていますが、普通の検査項目に含まれていて、鋭敏なのはγ-glutamyltransferase(GGT)です。

具体的目標を決めてそれに向かってチャレンジすることになります。既述の通り目標は具体的なものにして下さい。私どもの経験から、1日の飲酒量を減らす目標より、飲酒日数を減らす目標の方が達成しやすいようです。また飲酒に関する日記をつけ、目標達成できたら「○」できなかったら「×」をつけるような方法も推奨されます。

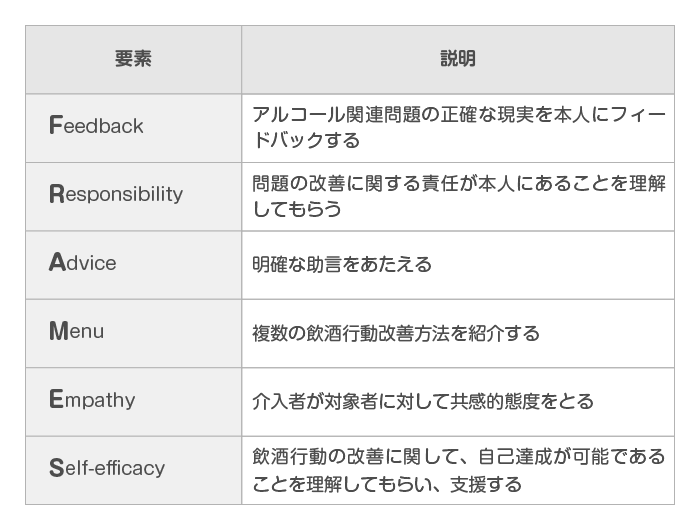

専門家に短時間のカウンセリングしてもらう方法は、brief intervention(簡易介入)と呼ばれて世界中で行われており、その効果が確認されています[1]。カウンセリングは通常、10~30分程度のもので、実施後1~3カ月後にフォローアップカウンセリングを行うと、より効果的であるといわれています。カウンセリング方法については様々なものがありますが、下表に示したFRAMES法もその代表的手法です。カウンセリングの中に含まれるべき6つの重要な要素の頭文字をとったものです[2]。

表 簡易介入の6要素

アルコール依存症の治療も含めて、都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターまたは地域の保健所に相談するとよいでしょう。都道府県が認定した依存症専門医療機関の情報を集めた依存症対策全国センターホームページの専門医療機関リスト(https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/)も有用です。久里浜医療センターや肥前精神医療センター、筑波大学などで問題飲酒者への減酒指導が行われています。

(最終更新日:2021年8月18日)